[罗辑思维微信]法国人也不太吃法国大餐2016.3.28

罗胖:

最近我们在张罗papi酱视频贴片广告拍卖的事,昨天我在事前沟通会上说,传统媒体的广告价值是确定性的,而新媒体广告资源的价值其实是由广告主自己创造出来的,是不确定的,这个区别很大呀。当你拿到一个网络视频的广告资源之后,你可以在上面玩出一个新的层次,玩法越高明,价值就越大。举个例子说,拍卖的是一条贴片广告,但是没说多长嘛,如果你是一个做电商的企业,就可以搞一个papi酱模仿大赛,主题呢是卖你平台上的货,内容形式可以各显神通,然后把几十名最优秀的模仿者的视频,贴在papi酱视频后面跟着传播,卖货效果最好的模仿者可以发个大奖吧,类似的玩法无穷无尽。所以我才说,这次拍卖不是在竞价购买一个确定的东西,而是在为企业自己的智慧和想象力定价。那今天您回复“商业”两个字,给你看一个商业新品种诞生的过程:商业。

1

初次到巴黎来的朋友,经常会问我这么一句:“在巴黎,吃饭贵吗?”

我:“可以不贵。”

朋友:“不是每天吃法国大餐吗?”

我:“……普通巴黎人,很少吃法国大餐。”

嗯,是的。普通巴黎人,很少吃法国大餐。好比我跑去王府井喊一嗓子:“这里几个人吃过满汉全席啊?”自然会有人摩拳擦掌找出来:“哥们你找揍是不?”

2

法国这地方还不叫法国的时候,法国大餐自然也影踪全无:皮之不存,毛将焉附嘛。

且说法国如今这地界,本来叫高卢。罗马人把高卢当蛮族,不相信他们有什么饮食文化。

现在全地球都知道法国红酒可以摆谱,虽然新世界红酒价廉物美、意大利和西班牙红酒产量丰厚,但法国红酒最霸气。然而往前推二千五百年,高卢不产葡萄酒:他们往罗马那里送盐、铁、锡,外加每年二万名奴隶,换罗马人的葡萄酒。

在恺撒带着罗马军团,荡平高卢之前,高卢人跟罗马人,累计买过一亿瓮——确切说,是特制的双耳尖瓮,好插在泥地里固定起来——葡萄酒。

法国要低声下气跟意大利进口葡萄酒,搁现在简直是翻天,但那会儿,高卢人确实不能硬气。高卢人的饮食法则,大多跟罗马人学的。罗马有些纪录说,高卢某些部落,对饮食粗糙到这地步:在他们的语言里,调理饮食和收拾家具用的是同一个词——就这么粗气。

罗马饮食给法国饮食留下的痕迹,公元 4 世纪末的一些食谱里,留下了若干纪录。罗马人当年吃着、如今法国人还在吃的,包括:动物肝酱、烤串儿、肉肠、布丁、腊肠、白煮鸡、火腿等等——一言以蔽之,就是跟肉蛋奶较劲。

3

中世纪,法国人在吃东西上,有了些南北分界。

比如北边的诺曼底,贵族就爱喝肉汤、烤个野猪、宰个天鹅啥的;南方饮食,还是学意大利和西班牙,用各类石榴、柠檬等水果来调味。

中世纪物资短缺,于是法国贵族吃东西,和全欧洲路数一样:崇拜东方香辣料,但凡是生姜、肉桂、肉豆蔻,不管新鲜与否,撒起来不要命,连酒里面都要灌上点,有味儿。

又因为那时候,生活比较单调乏味,于是格外需要刺激:烤个野猪,都要用植物汁液和蛋黄,把野猪一边染绿,一边染黄:那会儿,好看比好吃更重要。因为实在也调理不到多好吃。

平民阶层在中世纪晚期,主要靠面包当主食。

面包在法国人生活里太重要了,还不止用来吃:中世纪时,法国人会直接拿干掉的面包当盘子使,许多菜就放在一大块案板大的面包上,端上桌来。大块面包中间挖掉一块,露出碗来大的空档,甚至可以拿来盛汤。

面包是主食,菜呢?法国人也吃吃大葱、韭菜、牛肉、羊肉、猪肉和各类鱼。中世纪,热食甚少,新鲜肉也不多,好处是上桌也不烫,大家撒开胳膊,用手指揸着吃——也不是天生野蛮、喜欢用手,只怪那会儿,法国还没有餐具这玩意。

4

法国人那会儿有钱人家,正经请人吃饭,菜总在三道到十二道之间,但是可没有什么餐桌礼仪:

16 世纪前,法国人讲究一口气把菜上全了,堆得满桌都是,然后,大家用手吃。

您听出不对来了:这跟今时今日摆足架势的法国大餐,可是全然相反啊!

先前说了,高卢/法国人吃东西,许多是意大利人接济,此时意大利人又要来救场了。

意大利人 11 世纪就用上刀叉了,几百年后, 16 世纪了,凯瑟琳·美蒂奇从佛罗伦萨嫁到法国来当王后,不辞辛苦,带了许多文艺复兴的宝物过来,让法国人开了眼界:哟,冰淇淋!哟,香水!哟,刀叉!

——是的:1538 年之前,法国宫廷里是没有陶瓷餐盘的,也不太用刀叉。

您别嘲笑法国人土气。1611 年,也就是明朝崇祯皇帝出生那年,英国旅行家托马斯·科里埃特先生写了本书,说他在欧洲大陆看见神奇的东西:

一个是伞(对,那时英国人不知道现代的伞)。

一个是意大利人吃饭时用的刀叉。

英国人对此大惑不解。此后一百年间,英国乡村对刀叉都有微词,许多老派人,还坚持用手吃东西。乡绅们觉得:刀叉大了,容易割伤舌头;小了,太不男子气;安全又男子气的?还是用手吧。

——您想想:科里埃特先生跟莎士比亚同时代了。您想象得出来,莎士比亚那双写出 37 部伟大戏剧的双手,就直接抓着食物填肚子呢。

5

大航海时代拯救了全欧洲人的舌头与肠胃:欧洲人见着火鸡、巧克力、咖啡、土豆、西红柿、四季豆、玉米时,一定感激涕零,觉得造物主终于恩宠他们了。

先前说了,法国人吃东西,主要是跟各类肉蛋奶较劲;到 17 世纪,法国厨子把一切蔬菜都当作宝物,除了土豆——直到 1772 年之前,法国人都把土豆拿来喂猪,并且觉得,世上只有两种东西吃土豆:一种是猪,一种是英国人。

也是在 17 世纪,法国人开始正经吃餐后水果了:虽然新鲜水果难得,有时只得用蜜饯代替,但至少法国餐里,开始有了“餐后甜一甜嘴”的概念。

6

路易十四时期,弗朗索瓦·皮耶尔这位厨子编出了《法国厨师》这本书,五年内加印十二次,烹饪书籍在欧洲开始畅销。自那以后,法国饮食才渐成体系:

减少东方调味品、大量用自制调味汁、果酱和果冻的出现……到此,法国餐饮,大概有了理论雏形。

18 世纪,欧洲人物质稍微丰足了些,贵族们逮了机会,舍命吃肉蛋奶,于是在 18 世纪,香槟、鲜奶油和蛋黄酱都入了法国菜谱。

后来这些习俗也流到了英国——虽然英法常年打仗,但到18世纪末19世纪初,英国贵族也以讲法语、吃法式菜为荣了。

那会儿贵族吃得多油腻呢?伟大的威灵顿公爵,就是后来滑铁卢搞定拿破仑那位,在他老人家胃口不那么好的日子里,早饭只吃以下东西:

两只鸽子、三块牛排、四分之三瓶莫泽尔葡萄酒、一瓶香槟,其他面包和茴香酒等再说。

您看出问题来了……嗯,如富凯、孔代亲王这样的 18 世纪法国大佬,吃饱喝足了肉蛋奶,一个个晚年被痛风所苦。18 世纪后半叶到 19 世纪初,诸位大佬的画像都是红光满面、脑满肠肥,绝非偶然。

7

真正让法国餐饮业腾飞的契机,非常的妖异:

先是 1765 年——乾隆皇帝那年五十四岁——巴黎有位叫布朗杰 Boulanger 的先生,开了个店叫 Bouillon 。

桌子分开,有菜单,提供肉蛋汤,说是所谓 restaurants,这是法语,英语叫 restoratives,意思是:补剂。

您大概注意到了: restaurant,这不是现代“饭店”的词么?是。这个店就是现代第一家饭店了。

又二十一年后,一位叫安托内·博威里尔的先生,开了家奢华的饭店:装饰高档、窗明几净、服务生也穿得得体,酒单很华丽。自此,餐饮业正式发轫了。

8

让饭店水平大为提高的,是 1789 年法国闹大革命。

这玩意前后,轰轰烈烈折腾了近三十年。这期间,贵族倒台、国王斩首、拿破仑呼风唤雨,你方唱罢我登场,轰轰烈烈。大时代风起云涌之时,伟大的厨子怎么办呢?主人倒台了,贵族没有了,贵族们的名厨子们,只好走出家门,去开饭店了。

19 世纪,先是出了一批美食评论家,划拉出了一堆作品,比如布利拉·萨瓦汉先生的《美食品味的哲学》,比如大仲马——他可不止写小说——搞出来的《厨艺词典》。

夏尔·蒙瑟雷先生创办了法国第一份美食报纸。19世纪新出现的中产阶级,把这些读物和报纸一股脑儿消化了,学全了,去巴黎街头各类新开的餐厅里,颐指气使。

恰好 1822 年前后,巴黎开始大规模建造玻璃和钢铁的拱廊,设置百叶窗,逛街购物环境大为改良。

餐厅老板们也聪明:巴黎遍地都是艺术家,抓一把来,请他们给设计菜单,用秀雅字体、美丽纹饰,让食客们有情绪——美国人则要晚半个世纪,才开始满纽约抓年轻姑娘,给餐厅菜单打字呢。

这里的问题是:法国人开始改善他们上菜的方式了。

如前所述,中世纪,法国人是上满一桌子菜,大家动手吃,这是传统的法式上菜法:不管好不好吃,看都看饱了。

19 世纪前半叶,法国开始有贵族用俄式上菜法,就是如今的法子:一道菜一道菜,头盘、主菜、甜点,慢悠悠的来,大家也很帅气地用餐具。这就显得有品位有次第,不再如先前那样,用宫廷女画家勒布兰的说法:“大家把脸沉没在满桌吃食里。”

9

乱世出英雄,于是伟大的马利·安托内·卡汉梅先生,站上了时代巅峰。

这位先生生在法国大革命开始前五年,十岁时在乱世里被父母遗弃,依靠天分和野心踏上了征服厨房之路:

他用著名的“拼装点心”——用糖浆、牛轧糖、杏仁、棉花糖摆出华丽的雕塑态——名满巴黎;

他为外交大臣塔利朗一口气编出了一整年用的菜单,而且全用上了当季适合的食材,因此,连拿破仑都知道他的名字;

拿破仑倒台后,他去伦敦,为乔治五世做过饭;

他的名气如此之大,于是彼得堡那边,俄罗斯的亚历山大一世都召唤他去:甚至不用他做饭,只是请他当座上宾;

最后,他回到巴黎,为富可敌国的罗斯柴尔德家族当主厨。

他是史上第一个真正“法国高级大餐”的“大主厨”。他做了许多先锋意义上的大事,比如:

食材的精加工;

使用各类植物调味料和新鲜蔬菜;

发明了一些经典的酱汁和配料;

设计了第一顶标准的“厨师高帽”;

出版了伟大的法餐食谱《法国厨艺的艺术》;

开创了摆盘艺术。

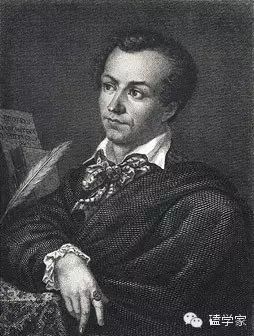

至今,这位先生的肖像,还在法国烹饪大师协会的牌子中间搁着呢。

之后是其他大师:法国烹饪大师协会的创立者,是瑞士人约瑟夫·法弗雷。

这位大师更理论派,提倡“健康的食物胜过药物”。他劝阻大家,别再跟 18 世纪那么不分青红皂白大吃大喝,应当食不厌精,吃得少而精巧。

后来则是伟大的“烹饪皇帝”奥古斯特·艾斯科菲耶,他的烹饪法则,基本师从于卡汉梅,但进行了简化和现代化。

他成就了著名的丽思卡尔顿酒店,从他之后,开始有酒店以大厨当招牌了;他出版了《厨艺指南》,使食物标准流程化;他把大量法国乡土菜改良为高级料理;他根据卡汉梅设立的四大酱汁,设立了五大标准酱汁——白汁、天鹅绒汁、西班牙汁、荷兰汁和番茄汁——而且保持至今。

至此,法国大餐的体系基本构建完毕了。法国菜,也终于从当初跟在罗马人后面茹毛饮血的粗野劲,变成了世界最顶尖的美食成就。

本文由作者 张佳玮 授权罗辑思维发布,选自微信公众号“张佳玮写字的地方”。

罗胖曰:

一种高逼格文化,通常不是“高雅化”的结果,恰恰是“庸俗化”的结果。

1.从深宫到民间。

除了法国大餐,再比如,日内瓦宗教改革导致为教堂做钟的匠人,不得不转而为民间做表。今天瑞士发达的制表业由此起步。

2.艺术家加盟。

比如京剧原先的唱词鄙俗不堪,但是像齐如山这样的文人加盟之后,立即大放异彩。

3.商业模式创新。

以上三者,在当时人看来,无一不是“堕落”。

所以,当老派文人惊呼堕落的时候,一种高逼格文化也就在孕育之中了。

返回前页 返回列表页 百拇医药网 杜义华